「電気工事士」で調べると「やめとけ」というキーワードが検索結果に現れます。電気系の資格としてメジャーな電気工事士ですが、何がそれほどまでにきついというのでしょうか。

この記事では、電気工事士の仕事内容や平均年収を紐解きながら、実は明るい電気工事士の将来性についても解説します。

・有名企業の限定求人情報を紹介!

・レジュメ作成やスケジュールも完全サポート!

・場所により面接への同行も可能!

トントンでは、建設業に特化したプロのアドバイザーが

皆さんの転職を徹底サポート!

転職活動に関わる面倒ごとを、

完全無料でサポートいたします!

サイト掲載不可の

限定求人をご紹介!

目次

そもそも電気工事士って?資格や仕事内容の詳細

電気工事士(電気技師)は、電気設備の工事をおこなうために必要な国家資格のひとつです。業務独占資格であるため、電気工事士の資格がないとできない業務がいくつもあります。

電気工事士の主な業務内容は、次の2つです。

- 建設電気工事

- 鉄道電気工事

なお電気工事士には第一種と第二種があり、それぞれにできる作業の範囲が異なります。

電気工事士の具体的な業務内容を、保有資格ごとにまとめたものが、下の表です。

| 主な仕事内容 | 作業内容 | 第二種電気工事士 | 第一種電気工事士 |

|---|---|---|---|

| 外線配線工事 | 電柱の上で、電線を各施設につなぐ | △(600V以下に限る) | 〇 |

| 屋内配線工事 | 施設内で電源やケーブルを配線し、電気が使えるようにする | △(600V以下に限る) | 〇 |

| 冷暖房設備工事 | エアコンの取り付けや取り外しなど | △(600V以下に限る) | 〇 |

| ビル管理 | ビル内の電気・水道・空調設備の保守管理 | △(600V以下に限る) | 〇 |

| 変電設備工事 | 変電所の保守管理 | × | 〇 |

| 線路工事 | 線路上の電気設備の保守点検 | × | 〇 |

| 駅の電気設備の点検・工事 | 駅の電気設備の保守点検 | × | 〇 |

第一種電気工事士は、電気工事士が携わるすべての業務に対応可能です。

一方の第二種電気工事士では取扱可能な作業範囲が、600V以下に限定されます。小規模な設備での電気工事には対応できますが、大規模設備の業務には携われません。

電気工事士・電気主任技術者・電気通信主任技術者の違い

電気工事士に似た名称の資格に「電気主任技術者(電気作業主任者)」と「電気通信主任技術者」があります。

いずれも電気系の仕事に必要な資格です。しかし作業可能な範囲や、資格取得にあたっての難易度が異なります。

| 資格名称 | 作業範囲 | 資格の難易度 | 合格率 *1 |

|---|---|---|---|

| 電気工事士 | 電気の工事 | 中程度 | 62.7% *2 |

| 電気主任技術者 | 電気工事の現場監督 | 高い | 20.9% *3 |

| 電気通信主任技術者 | 電気通信ネットワーク工事や運用の監督 | 高い | 約30% *4 |

*1:令和4年の実績に基づく

*2:第二種で算定(参考:一般社団法人電気技術者試験センター)

*3:第一種・第二種の平均値(参考:一般社団法人電気技術者試験センター)

*4:伝送交換と線路、両科目の平均値(参考:一般財団法人日本データ通信協会)

電気工事士は、一種二種ともに、電気工事に携わります。これに対して電気主任技術者は電気工事の現場を、電気通信主任技術者は電気通信ネットワークの工事を監督するといったように、現場を管理するために必要な資格です。

難易度をみても、電気主任技術者と電気通信主任技術者の方が難しく、受験科目が複数あります。全科目に合格するまで、何年もかけて挑戦するケースも少なくありません。

電気工事士でも、第一種の方が第二種より難易度が高くなります。ただほかの電気に関する資格に比べると、実務経験を積めば、初学者であってもハードルが低い資格といえるでしょう。

電気工事士がやめとけと言われる7つの理由

電気工事士がやめとけといわれる理由は、大きく分けて7つあります。

- 見習い期間が長い

- 収入が安定しづらい

- 人材不足による激務

- 高電圧などに関わるリスク

- 肉体的な疲労や負担

- 天候の影響を受けやすい

- 継続的に学び続ける必要がある

それぞれ解説します。

資格をとるために必要な実務経験が長い(キャリアアップが遠い)

電気工事士や、上位資格である電気主任技術者として独立やキャリアアップを望む場合、長い実務経験を積むことが求められます。

いずれの資格も受験要件はないので、誰もが挑戦できます。しかし実務経験がない場合、資格試験に合格しても、資格免状の交付を受けられません。

| 資格名称 | 資格認定の条件 | 試験日程 * |

|---|---|---|

| 第二種電気工事士 | ー | 筆記試験:5月下旬と10月下旬技能試験:7月中旬、12月下旬 |

| 第一種電気工事士 | 3年以上の実務経験 | 筆記試験:10月初旬技能試験:12月初旬 |

| 第三種電気主任技術者(電験三種) | 認定校を修了し、かつ学歴に応じて1年〜3年以上の実務経験がある | 一次試験:7月か8月と2月か3月 |

| 第二種電気主任技術者(電験二種) | 認定校を修了し、かつ学歴に応じて3年〜5年以上の実務経験がある | 一次試験:8月二次試験:11月 |

| 第一種電気主任技術者(電験一種) | 認定校である大学で単位を取得し、かつ5年以上の実務経験がある | 一次試験:8月二次試験:11月 |

参考:一般財団法人電気技術者試験センター

それぞれの資格で認定を受けるために必要な実務経験の積み方は、次の通りです。

| 資格名称 | 実務経験の積み方 |

|---|---|

| 第一種電気工事士 | 電気設備を設置、または変更する工事 |

| 第三種電気主任技術者(電験三種) | 電圧500V以上の電気工作物の工事や点検、検査、メンテナンス、設計 |

| 第二種電気主任技術者(電験二種) | 電圧1万V以上の電気工作物の工事や点検、検査、メンテナンス、設計 |

| 第一種電気主任技術者(電験一種) | 電圧5万V以上の電気工作物の工事や点検、検査、メンテナンス、設計 |

なお電気主任技術者の場合、次のようなケースは実務経験に含まれないのでご注意ください。

- 電圧が500V以下の現場での業務

- 電気工作物や受電設備の知識を求められない仕事

- 器具や計器の製造

- 規模が小さい場合

- 技術者ではなくてもできる場合

「すぐに独立開業したい」「早期にキャリアアップしたい」といった方には、電気工事士は向かない可能性が高いでしょう。

電気主任技術者になるまで収入面が安定しづらい

第二種電気工事士の資格を取得して就職し、実務経験を積むと仮定した場合、電気主任技術者になるまでは収入面が安定しにくいことがあります。

以下は、電気工事士、電気主任技術者、全業種における平均年収をまとめたものです。なおは、厚生労働省の発表している賃金構造基本統計調査のデータから、電気主任技術者の平均年収は、転職サイトに掲載された求職表のデータを抽出して算定しています。

| 比較項目 | 平均年収 |

|---|---|

| 電気工事士 | 459万8,700円 |

| 第一種電気主任技術者(電験一種) | 約450万円 |

| 第二種電気主任技術者(電験二種) | 約542万円 |

| 第三種電気主任技術者(電験三種) | 約568万円 |

| 全業種平均 | 463万2,400円 |

電気工事士と第一種電気主任技術者の平均年収は、全業種の平均と比較すると、若干低いことがわかります。しかし第二種および三種電気主任技術者では、全業種平均を100万円近く上回る結果となりました。

電気主任技術者になれば、電気保安規定第10条や電気事業法38条第4項により定められた、電気工作物の検査への立ち会いおよび自家用電気工作物への常駐といった業務があります。これらは電気工作物の設置者に定められた義務ですから、電気主任技術者になれば安定した収入が見込めるでしょう。

電気工事士の場合、見習いとして実務経験を積む過程では、給料の面で多少の忍耐が求められます。しかし長期的なキャリアプランを描くなら、将来的には大きく昇給する見込みのある仕事です。

慢性的な人材不足により激務

電気工事士は慢性的な人材不足に悩まされる業種のひとつです。そのため、一人当たりの労働負担が大きくなる傾向があります。

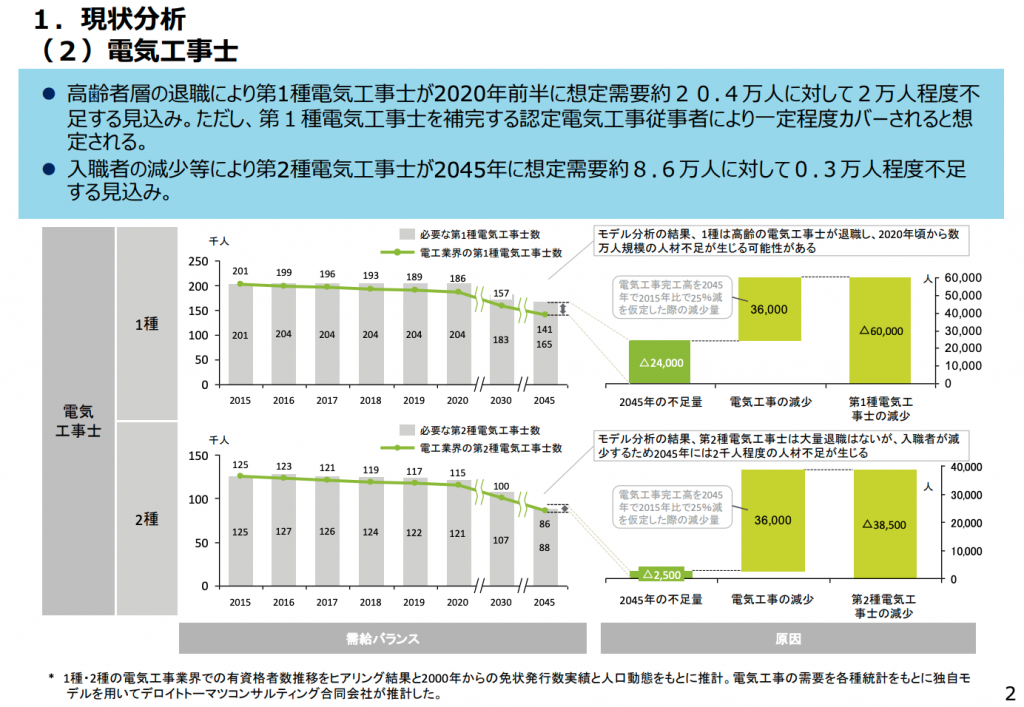

下の表は、経済産業省が発表した、電気工事士の数を取りまとめたものです。

高齢層の退職および入職者の減少に伴って、必要な電気工事士の数を下回る状態が続いています。

過重労働の影響を受けて、電気工事事業での離職率はおよそ40%と高い数値を示しました。他業種と比較しても高い離職率が、電気工事士の人材不足を加速していると考えられます。

また電気工事士が人材不足であることは、有効求人倍率の高さからもうかがえます。

厚生労働省が発表している2023年のデータによれば、有効求人倍率は1.31倍でした。これは、求人中の企業1.31社に対して、求職者が1人であることを意味しています。若干の採用難の状態にあるといえるでしょう。

これに対して電気工事士の有効求人倍率は、2022年11月のデータで3.70倍です。3.70社が1人の求職者を取り合う状態であり、電気工事士が、採用難の状態にあることがうかがえます。

こういったことからも、電気工事士が人材不足により、一人当たりの負担が重い状態になっているといえるでしょう。

高電圧などに関わるリスク

電気工事士としての仕事は、高電圧という見えない危険と隣り合わせです。

作業中、一瞬の気の緩みが重大な事故につながりかねないため、高い集中力と厳格な安全対策が求められます。

例えば、電気配線の取り扱い中に起こり得る感電や、不適切な設備の使用による火災は、仕事に慣れたベテランといえど常に頭の片隅に留めておくべきリスクです。

こういった危険と向き合うことで、精神的な緊張を強いられ、ストレスが溜まってしまうという人もいるでしょう。

肉体的な疲労や負担

電気工事士の業務は、体力を要する作業が多くを占めます。

建設業には付き物である重い工具や材料の運搬、長時間にわたる立ち作業、狭いスペースでの姿勢を保つこと。

さらには高所での作業など、日々の業務はまさに肉体労働のオンパレードです。

これらの作業により、慢性的な腰痛や関節痛といった職業病を引き起こすケースもあるでしょう。

天候の影響を受けやすい

電気工事はときに屋外での作業もあり、悪天候は電気工事士の大敵です。

猛暑の中での作業は熱中症のリスクを高め、冬場の寒さは凍える手足で精密な作業を行うことを困難にします。

とくに雨天時の滑りやすい足場は事故の危険を増すだけでなく、工程の遅れを招くケースも少なくないですし、漏電のリスクも考えられます。

常に天候を見極めたスケジュール管理が欠かせないという建設業特有の点は、一般的なホワイトカラーといわれる仕事に比べるとデメリットかもしれません。

継続的に学び続ける必要がある

技術の進化は止まることを知らず、新しい規格や安全法規、最先端の機器が次々と導入されるため、電気工事士は常に学び続ける必要があります。

電気工事における勉強は自身の安全と職業生活を守るための投資であり、先送りにすると今の作業にも支障をきたすため欠かせません。

とくに新しい技術の習得は時間との競争であり、これに遅れを取れば市場から取り残されることになるので注意が必要です。

電気工事士がキツい・辞めたいという人の声

ここまで電気工事士という仕事の難しさについて紹介しました。

実際に電気施工管理や電気工事士といった職種から転職をしたいと考えて、当サイトにご相談をしてくださる人は多くいます。

転職を考えている人の実際の口コミを、いくつかご紹介します。

毎日の仕事は身体的にも精神的にも厳しいです。

とくに夏場の屋外作業と、ちょこちょこ発生する高所作業が辛いです。

それでいて感電・漏電など常に気を配らないといけないので、気が休まる時がありません。

29歳・男性

重い機材を運んだり、狭いスペースでの作業が多いのが大変です。

年々体力的にきつく、毎日の仕事が終わるとぐったりですね。

クビと腰の上下運動が多く、動きも悪くなっている気がします。

37歳・男性

電気の現場は一瞬の油断が大事故につながる可能性があるため、プレッシャーは非常に大きいです。

これまでにも同僚含め何度か危険な場面に直面しており、家族からも心配されます。

ただ、せっかく資格を取ったので、今回の転職でもそれが活かせる別職種を希望しています。

43歳・男性

元々現場監督をしていたのですが、数か月前に電気工事士に転職しました。

技術の習得が難しく、先輩方のスピードについていくのが大変です。

細かい配線作業も多く集中力が必要なため、仕事の後は常に疲れ果てています。

資格を取る勉強もあり、プライベートの時間がほとんど取れません。

26歳・女性

長年の仕事で腰を痛めてしまい、今では重い物を持つのも辛いです。

若い頃は何ともなかった作業が、年を取ると体への負担が大きく感じるようになりました。

あと数年ですが続けるのが難しくなってきており、他の仕事を探すことを考えています。

54歳・男性

電気工事士に就職・転職する3つのメリット

ここまで電気工事士という仕事の大変さを、様々な角度から解説してきました。

電気工事士になった場合、見習いとして経験を積む数年間は、多少の困難が想定されます。

しかし電気工事士には、不安定な雇用に怯えることなく、着実にキャリアを積み上げられる可能性があります。

電気工事士の主なメリットは、次の3つです。

- 仕事に困らない

- 容易に有資格者になれる

- 手に職をつけて独立開業も可能

人材不足であるため仕事に困ることが無い

電気工事士のデメリットのひとつに、人手不足で忙しいことを挙げました。しかし裏を返せば、仕事がなくなる可能性が低い、ともいえます。

例えば建設業では職種によって、天候や作業の進行状況の影響で、出勤予定が急に休みになることも少なくありません。休日になれば日当も受け取れず、給料が減ります。

人員不足の傾向が顕著な電気工事士の場合、慢性的に人手不足な傾向があるため、仕事がなくなる心配はほとんどありません。安定して働きたい人にとってメリットです。

電気工事士の資格が取得しやすく有資格者になりやすい

第二種電気工事士は、未経験からでも取得できる資格です。

電気技術者試験センターが発表している試験実施状況の推移によれば、第二種電気工事士の合格率は60%前後と高い数値を示しています。つまり、受験者の半数以上が合格可能な試験です。

事前に学習を進めていれば、合格を勝ち取るのは決して難しくありません。インターネット上で検索すれば、電気設備の基本的な知識や技術に関する情報を簡単に見つけられます。

また電気工事士の資格は、一度取得すれば、失効することがありません。

電気工事士という国家資格を元に、活動の幅を広げるといったキャリアプランを描くことも可能です。

将来性のある「電気設備業者」として活動できる

電気設備のメンテナンスができる電気工事士は、無限の将来性を秘めた仕事です。

電気設備は、現代を生きる私たちの暮らしにとって、切っても切り離せません。そして電気設備は、使用や経年劣化に伴って、メンテナンスが必要になります。この時、活躍するのが電気工事士です。

昨今では、AIツールやロボットの台頭により、さまざまな仕事が簡略化され、人間の仕事が奪われるのではないかという懸念もささやかれています。そのような中にあって、電気工事士という業務独占資格を取得し、手に職をつけることは、強みでありメリットです。

電気工事士に向いている人の特徴

電気工事士に向いている人の特徴として、以下の4つが挙げられます。

- 施工図面を正確に読み解きそれに従って作業を行える

- 長期にわたり地道な努力を継続できる

- 身体を使った作業が得意で好き

- 経験を積んで一人前になるまでのプロセスを耐えられる

とくに室内の配線工事などは精密でなければならないため、図面が指示する通りに正確に作業を行う技術が求められます。

また、電気工事の分野では新しい知識を継続的に習得する必要があるため、学習意欲を維持する必要があります。

そして肉体労働であるため、体力を保ちつつ健康管理にも気を配ることが大切です。運動部に所属していた経験や、日常的に体を動かす人であれば適性は高いといえるでしょう。

最後に、プロとして認められるまでには2~3年が必要であり、その間に自己研鑽だけでなくキャリア目標を定められるかどうかも大切な要素です。

電気工事士に不向きな人の特徴

一方で、電気工事士に向かない人は以下のような特徴を持っています。

- 効率がいいと思う自己流の方法で作業を進めたい

- 図面に沿った正確な施工より感覚的な作業を進めたい

- そもそも地道な努力を継続することが苦手

こういった傾向にある人は、電気工事士としての仕事が困難でしょう。

生活の基盤となる電気設備に関わる電気工事は、高い責任感と正確性を要求されます。

また図面どおりに施工しないと、重大な電気事故につながるリスクがあり、事故が発生すれば周囲の人や建物も巻き込むことになりかねません。そのため図面に従って正確に作業を行えない人は、この職に向いていないと言えるでしょう。

また、電気工事士として確固たる地位を確立するまでには、新しい技術や知識の習得が必要です。

容易に挫折せず粘り強く学び続けられるという能力も、電気工事士には不可欠だといえます。

電気工事士に就職・転職するにあたってよくある質問

Q:電気工事士に関連した資格には、どのようなものがありますか?

A:電気工事技術者に関連する国家資格には、次のようなものがあります。

| 資格名 | 資格の概要 |

|---|---|

| 認定電気工事従事者 | ・コンセントの設置や照明の工事など簡易工事が行える・第二種電気工事士の業務を広げるために取得されることが多い |

| 電気工事施工管理技士(一級・二級) | ・電気工事の現場管理や施工計画の作成に必要 |

| 消防設備士甲種4種 | ・火災報知器の工事や点検ができる・電気工事の有資格者は筆記試験の一部が免除 |

Q:電気工事士の日当は、経験年数によってどのくらい変わりますか。

A:電気工事士の日当は、見習いと独立開業している場合で異なります。

| 就労形態 | 日当の目安 |

|---|---|

| 見習い | 6,000円~10,000円 |

| 独立開業(一人親方) | 18,000円~30,000円 |

Q:空調屋・エアコン屋の年収はどのくらいですか?

A:就労形態によって、年収は異なります。

| 就労形態 | 年収の目安 |

| 正社員(見習い) | 約200~300万円 |

| 正社員(指導者) | 約500~700万円 |

| 独立開業 | 約400~1,000万円 |

エアコンは生活必需品のひとつであるため、取り付けや取り外しの需要は今後も見込まれます。ただし季節によって繁忙状況が大きく変動するため、集客方法には工夫が必要です。

Q:ビルメン上位資格の「三種の神器」とはなんですか?年収アップにつながりますか?

A:ビルメン上位資格の「三種の神器」とは、ビルメンテナンス業務に携わる際に優位になるといわれる4つの資格の上位資格です。具体的には次の3つを意味します。

ビルメン上位資格の3種の神器

| 資格名 | 詳細 |

| エネルギー管理士 | 省エネ法第11条に基づいてビル建物の省エネを推進 |

| 建築物衛生管理技術者(ビル管理士) | 空調調和設備管理や給水設備の管理 |

| 第三種電気主任技術者(電験3種) | 電気工作物の運用と保守管理業務作業員のマネジメント |

ビルメン4点セット

ビルメンテナンス業務は、第三種電気主任技術者(電験3種)を取得している人の就職先として人気があります。無資格無経験でも就業可能ですが、これらの資格を取得していることで年収アップにつながる可能性があります。

例えばビルメン上位資格の3種の神器を取得している人向けの求人情報では、年収550万円前後の情報を多く見受けます。ビルメンテナンスの平均年収は290万円程度ですから、かなりの年収アップが見込めます。

Q:電気工事士や電験を生かせる就職先は、どうやって探せばよいでしょうか?

A:「電気工事士」「電験」「転職」といったキーワードで検索すると、電験転職ナビをはじめとする、エンジニアや技術者の就転職に強いサイトを見つけられます。

また建設業界にも、電気工事士や電験の資格を生かせるポストがあります。建設関係専門の求人サイト「トントン」に、ぜひご相談ください。

Q:電気主任技術者の選任条件とは、なんですか?

A:電気主任技術者には、第一種・第二種・第三種の3つがあり、それぞれに取り扱える内容が異なります。

| 資格の種類 | 許可されている内容 | 具体的な活躍のシーン |

|---|---|---|

| 電気主任技術者第一種 | すべての事業用電気工作物 | すべての事業所 |

| 電気主任技術者第二種 | 電圧が17万V未満の事業用電気工作物 | 鉄道の電気設備、大型ショッピングセンターなど |

| 電気主任技術者第三種 | 電圧が50000V未満の事業用電気工作物 | 小規模の工場など |

各事業所や施設では、扱う電圧によって、必要な資格を保有している人材を雇用する、もしくは業務委託契約を締結しなければなりません。

例えば、大規模な事業所で電圧が高い場合は、電気主任技術者第一種を保有している人材が必要です。また小規模な工場で、電圧が50000V未満であれば、電気主任技術者資格を保有していれば、詳細は不問、ということもあるでしょう。

これが、電気主任技術者の選任条件です。

Q:ロボットやAIの台頭でなくなる仕事のひとつに、電気工事士や電気主任技術者も含まれますか?

A:2023年7月現在の見方としては、ロボットやAIが電気工事士の業務を奪う可能性は低いと考えられます。理由は、次の通りです。

- 電気工事士・電気主任技術者は法律で定められた独占業務

- 臨機応変な対応が必要な業務であり、ロボットやAIでの代替は技術的に困難

単純な点検業務などは、今後ロボットやAIがサポートする可能性はあるでしょう。しかし電気工事士・電気主任技術者が不要になるとは、考えにくいのが実情です。むしろロボットやAIが速やかに異常を検知し、回復に必要な措置を講じられるようになれば、人間の業務負担を大幅に軽減できると考えられます。

ロボットやAIの台頭は、多忙な電気工事士・電気主任技術者の力強いサポーターとして歓迎すべきものとなるでしょう。

まとめ

電気工事士は、危険を伴う電気工事を安全に進行するために欠かせない資格です。

スキルアップや独立開業といった展開を図れる点や、ロボットやAIといった技術との相性のよさからも、将来性は十分見込める仕事といえます。

手に職をつけて、AIに代替されない職を得たいと考えるなら、ぜひ検討したい仕事のひとつが、電気工事士です。